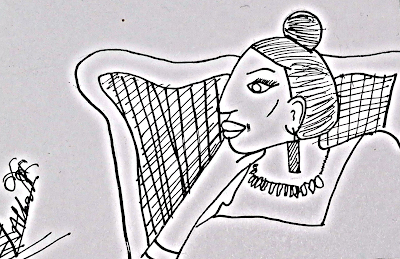

Ilustración: Alba L. Giménez

Para Robert Lowell

Nos sonreímos mutuamente,

y yo me reclino contra el asiento de mimbre.

¿Cómo debe de ser eso de estar muerto?, digo.

Tú rozas mis rodillas con tus dedos azules,

y, al abrir tu boca,

una bola de luz ambarina cae al suelo

con un orificio centelleando en su interior.

No me lo cuentes, digo, no quiero oírlo.

¿Alguna vez -arrancas - llevaste

uno de esos vestidos de seda

y debido, sin más, a un accidente,

tan leve que apenas lo sientes,

tus dedos rasgaron ese vestido,

con idéntico sonido al de un cuchillo que cortara papel?

Incluso puede que lo visualizaras

percatándote de hasta qué punto esa imagen

es simplemente la prolongación de otra imagen,

que tu propia vida

es una cadena de palabras

que un día se romperá.

Las palabras, dices, como corros de muchachas

cogidas de la mano, empiezan a ascender hacia el cielo

con sus vestidos de confirmación

henchidos como blancos globos de helio,

las coronas de flores en sus cabezas dando giros y giros

y, por encima de todo eso,

ahí estoy yo, flotando,

y, bueno, así es como yo me lo represento

solo que diez veces más sereno,

diez veces más siniestro.

¿Qué ser vivo podría sobrevivir a una visión así?

No hay comentarios:

Publicar un comentario